L’année 2017 pourrait bien marquer une date charnière dans la lutte contre l’épidémie de VIH/sida. Sa fin, prévue pour 2030, est à portée de main. A tel point que les responsables parlent d’un point de bascule. Sans pour autant céder à l’autosatisfaction.

Car la bataille n’est pas encore gagnée. Activistes et associations l’ont répété à l’envi, lors du congrès annuel de l’International AIDS Society, qui se tenait au Palais des congrès de Paris du 23 au 26 juillet. Comme pour toute période d’équilibre, le cours de la pandémie peut encore basculer d’un côté comme de l’autre.

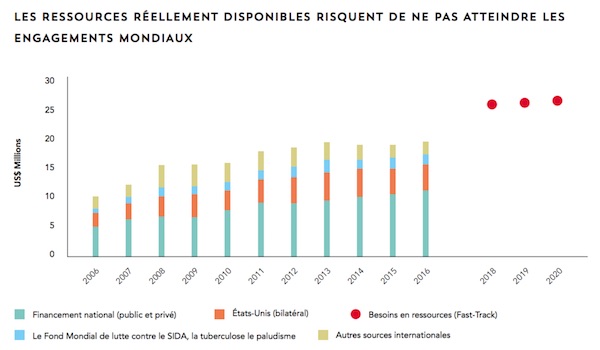

Dans cette âpre lutte, les financements alloués à la coordination internationale jouent un rôle majeur. Et déterminant pour la suite. Pourtant, les principaux pays donateurs font preuve de frilosité depuis quelques années, menaçant le succès de la bataille contre le VIH.

26 milliards de dollars nécessaires

Voilà deux ans que les financements internationaux sont en baisse, pour atteindre 8,1 milliards de dollars (6,8 milliards d’euros). « Ils sont à leur niveau le plus bas depuis 2010 », déplore Linda-Gail Bekker, présidente de l’IAS. De fait, cette somme est largement insuffisante pour atteindre l’objectif de l’Onusida : mettre fin à l’épidémie en 2030, par un dépistage et une prise en charge systématiques.

Seulement voilà, les investissements accordés aux programmes de lutte contre le VIH reculent, surtout dans les régions qui en ont le plus besoin. Selon le dernier rapport de l’Onusida, 19 milliards de dollars étaient alloués aux pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le calcul du programme de l’ONU est simple : 26 milliards de dollars sont nécessaires d’ici 2020. 7 milliards manquent chaque année. Ce qui menace directement l’atteinte des objectifs.

Source : Onusida

L’Europe recule

Le paradoxe est réel. Alors même que le monde est en passe de remporter la bataille, les principaux acteurs se retirent – ou y réfléchissent. « En 2016, les Etats-Unis étaient le principal contributeur gouvernemental, aux côtés du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas et de l’Allemagne », souligne Gregorio Millett, Vice-président et directeur des politiques publiques à l’amfAR (American Foundation for AIDS Research).

Mais les bailleurs européens ont réduit leurs dotations. La France, notamment, a fait l’impasse sur 55 millions d’euros promis au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour le cycle 2014-2016. Elle avait promis 80 millions. « Le fait que ces pays diminuent leur apport est scandaleux, surtout que nous savons que cet argent réduira les coûts à long terme », peste Matthew Kavanagh, conseiller politique chez Health GAP.

Outre le relâchement dû au succès des programmes, des questions purement financières sont à l’œuvre. « Beaucoup de questions se posent autour des taux de change, ce qui réduit les contributions disponibles », explique à Pourquoidocteur Morgane Ahmar, chargée de plaidoyer à l’ALCS (Maroc) et Coalition PLUS. En effet, la fluctuation des monnaies peut amputer les budgets de sommes non négligeables.

L’hésitation américaine

Plus inquiétant, le plus gros donateur se met lui aussi à renâcler. Dans sa proposition de budget pour l’année 2018, le président américain Donald Trump a suggéré une coupe drastique dans le financement de la lutte contre le VIH. Les contributions aux fonds bilatéraux seraient amputées de 18 %, celles au Fonds mondial de 16 %. Pire : l’action du programme d’urgence PEPFAR se limitera à 12 pays.

« A lui seul, le PEPFAR ouvre l’accès au traitement à 11,5 millions de personnes, dont 1 million d’enfants », chiffre Gregorio Millett. Le Fonds mondial a, quant à lui, permis la prise en charge de 10 millions de personnes. Si le Congrès a rejeté cette ébauche de budget, il y a fort à parier que le président reviendra à la charge.

Face à ce désengagement international, les Etats à revenu faible ou intermédiaire n’ont guère le choix. « De plus en plus de pays devront assurer les financements sans aide extérieure, augure Solange Baptiste, Directrice exécutive de l’International Treatment Preparedness Coalition (ITPC). La plupart des pays ne connaissent pas le coût réel des programmes de lutte contre le VIH. »

Un équilibre fragile

Les Etats défavorisés l’ont bien compris : ils devront se fier à eux-mêmes. Dont acte. « Les pays à faibles revenus ont augmenté leurs investissements de 11 % », chiffre Matthew Kavanagh. Un acte salvateur puisque, confrontés à des difficultés budgétaires, les programmes mondiaux se montrent de plus en plus sélectifs. Ainsi, pour 2016, 57 % des sommes allouées à la riposte viennent de financements intérieurs.

Mais dans certains pays, comme le Maroc, ce retrait progressif menace le succès de la lutte contre le VIH (voir encadré). Certaines populations-clés, comme les homosexuels, sont criminalisées et n’accèdent donc pas aux soins. Le coût des traitements est aussi une menace majeure.

« On a encore 15 millions de personnes qui ne sont pas sous traitement, rappelle Morgane Ahmar. Les nouveaux outils, comme la prophylaxie pré-exposition (PrEP) ou les autotests, coûtent cher. » Sans financements, nombre de gouvernements ne pourront pas les offrir aux populations cibles.

Une reprise est à craindre

Les conséquences de cette stratégie à court terme ne tarderont pas à se faire ressentir. « Toute coupe budgétaire provoquera des effets négatifs de l’autre côté, résume Charles Lyons, président de la Fondation Elizabeth-Glaser. Cela signifie qu’il y aura moins de personnes dépistées, moins de patients identifiés, moins de patients sous traitement. »

De fait, l’accès aux programmes de prévention et aux traitements sera fortement réduit. Si les Etats-Unis coupent les budgets, plus de 800 000 personnes ne pourront plus recevoir d’antirétroviraux et 200 000 nouvelles infections devraient se produire.

« Les financements internationaux ne sont pas suffisants pour maintenir toutes les personnes sous traitement et étendre la prise en charge aux autres », confirme Sharonann Lynch, conseillère politique pour Médecins Sans Frontières.

Sans effort coordonné, une reprise de l’épidémie est donc à craindre. D’autant qu’un réservoir énorme se dirige vers les premiers rapports sexuels. Sur le continent africain, 60 % de la population est âgée de moins de 30 ans. Ne pas prévenir l’infection chez les plus jeunes pourrait signifier une défaite majeure dans la lutte contre le VIH.

Les initiatives privées

Un effort collectif est nécessaire, certains l’ont bien compris. C’est le cas du styliste Kenneth Cole, fondateur de l’End AIDS Coalition. Le créateur veut regrouper les initiatives individuelles au sein d’une même structure afin d’accélérer les progrès. « Nous voulons optimiser les ressources intellectuelles, scientifiques et créatives », explique Kenneth Cole à Pourquoidocteur.

Cela signifie faire le lien entre les équipes de recherche, améliorer la mise en œuvre des programmes mais aussi récolter des données claires. En variant les approches. « Le message destiné aux gouvernements porte sur le long terme : chaque dollar dépensé en rapportera 10, explique le fondation de l’EAC. Puis on a un message humanitaire, un message d’émancipation… »

Kenneth Cole espère bien ne pas s’arrêter là, et inspirer les jeunes générations et les communautés. « Le sida est un problème mondial, mais il se compose d’une multitudes de micro-réalités, résume Kenneth Cole. J’espère que nous saurons inspirer les communautés, les inciter à se prendre en main. »

La lutte contre le VIH menacée au Maroc

Les restrictions budgétaires du Fonds mondial menacent les pays à revenu intermédiaire. En Roumanie, l’épidémie de VIH a repris chez les usagers de drogue injectable (UDI) depuis la fin des subventions. De nombreux pays craignent actuellement de subir les mêmes déconvenues. Parmi eux, le Maroc. Dans ce pays du Maghreb, le Fonds mondial est le principal contributeur à la lutte contre le VIH. Comme l’Algérie, l’Albanie ou Cuba, il risque de perdre une partie majeure de son budget.

A l’heure actuelle, l’accès aux traitements est déjà limité à 15 % de la population séropositive. Sans aides extérieures, il pourrait encore se restreindre pour les populations les plus isolées, comme les homosexuels ou les usagers de drogue. Or, le Maroc est un pays où l’épidémie est concentrée sur ces populations-clés, qui sont criminalisées.

« Ces éléments peuvent causer l’échec ou le succès de la riposte, déplore Morgane Ahmar. Même si les financements domestiques sont plus importants qu’ailleurs, le ciblage ne sera pas forcément approprié. »

De fait, les stratégies ciblées, comme la prophylaxie pré-exposition ou le dépistage non médicalisé, ne seront plus proposées par un gouvernement sévère. Résultat : « L’épidémie reprend alors qu’il aurait été facile d’y mettre fin », résume Morgane Ahmar.