- Bien qu’un ancien mécanicien de 75 ans ait hérité d'une mutation génétique rare, qui garantit pratiquement un développement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, ses fonctions cognitives n’ont pas été affectées.

- Les chercheurs américains ont identifié des changements dans les gènes et les protéines, qui suggèrent une résistance à la neurodégénérescence, chez cet homme.

- En outre, des facteurs environnementaux, tels qu'une exposition importante à la chaleur et un profil unique riche en protéines de choc thermique, pourraient indiquer des mécanismes adaptatifs contribuant à son état.

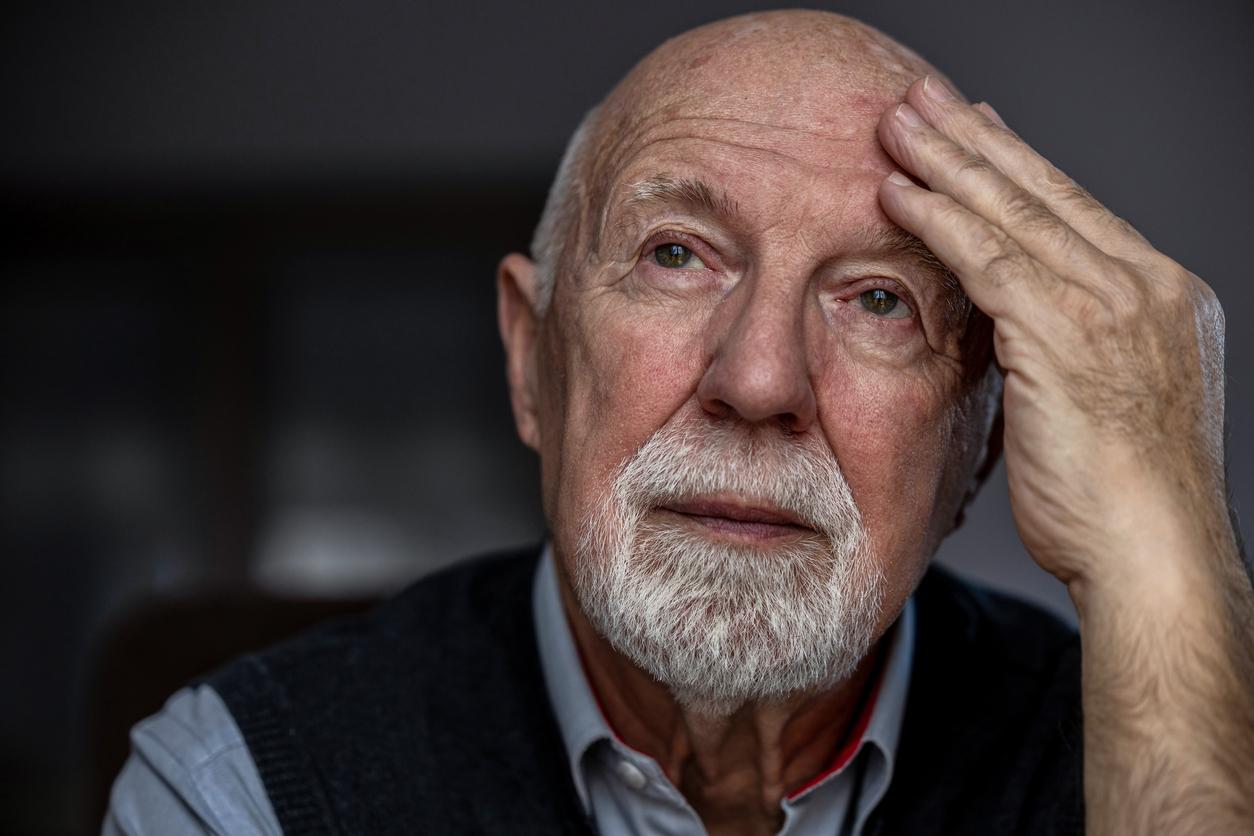

Dans le monde, certains sont prédisposés à développer une pathologie, tandis que d’autres y échappent. Aux États-Unis, c’est par exemple le cas de Doug Whitney, âgé de 75 ans et qui vit près de Seattle. Comme de nombreux membres de sa famille, ce dernier a hérité d'une mutation génétique rare, plus précisément sur le gène de la préséniline 2 (PSEN2), qui est liée à une surproduction de protéine amyloïde, qui s’accumule dans le cerveau au cours de la première étape de la progression de la maladie d’Alzheimer. La deuxième étape, associée au déclin cognitif caractéristique de la maladie, implique une accumulation de protéine tau dans le cerveau.

Si ses frères, sœurs, tantes ou oncles ont commencé à présenter des symptômes de déclin cognitif au début de la cinquantaine, les signes n’ont toujours pas été observés chez l’ancien mécanicien à bord de navires, qui a été identifié pour la première fois comme un cas exceptionnel en 2011. À cette date, il s’était inscrit à une recherche sur la maladie d’Alzheimer, appelée "Dominantly Inherited Alzheimer Network (DIAN)".

Alzheimer : une accumulation importante d’amyloïde dans le lobe occipital gauche du patient

Étant donné que Doug fait partie des trois personnes "porteurs de mutations à résilience exceptionnelle", c’est-à-dire pouvant échapper au déclin cognitif, dans le monde, les chercheurs de l’université de Washington à St-Louis se sont penchés sur son cas. "Si nous parvenons à découvrir le mécanisme à l’origine de cette résilience, nous pourrions essayer de le reproduire avec une thérapie ciblée conçue pour retarder ou prévenir l’apparition de la maladie d’Alzheimer, en exploitant les mêmes facteurs de protection qui ont empêché Monsieur Whitney de développer cette pathologie pour en faire bénéficier d’autres", a déclaré Jorge Llibre-Guerra, professeur adjoint de neurologie qui a dirigé une étude publiée dans la revue Nature Medicine.

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont examiné les données sur les gènes du septuagénaire, les résultats de ses scanners cérébraux et d'autres caractéristiques biologiques. Ils ont constaté une accumulation importante d’amyloïde, mais seulement une concentration localisée de tau dans son lobe occipital gauche. Pour rappel, la protéine tau se propage généralement à plusieurs régions du cerveau dans les cas typiques d’Alzheimer héréditaire, l’apparition des symptômes étant associée à sa présence dans le lobe temporal médian, une zone du cerveau étroitement impliquée dans la mémoire.

Des niveaux élevés de protéines de choc thermique en raison de l’exposition à des températures élevées

Bien que l’équipe ait identifié que l’homme était porteur de gènes spécifiques qui pourraient être liés à la prévention de la maladie d’Alzheimer, elle n’a pas encore d’informations sur les fonctions de ces gènes. Elle a également analysé le liquide céphalorachidien de Doug à la recherche de biomolécules qui pourraient indiquer une activité cellulaire inhabituelle dans son cerveau. Résultat : un niveau significativement plus élevé que la normale de ce que l’on appelle les protéines de "choc thermique" a été noté. Selon leur hypothèse, le fait d’avoir travaillé et supporté des températures élevées dans les salles des machines des navires de guerre pendant de nombreuses années a pu jouer un rôle.

"Nous ne comprenons pas encore comment ou si les protéines de choc thermique peuvent être à l’origine de cet effet. Cependant, dans ce cas, elles pourraient être impliquées dans la prévention de l’agrégation et du mauvais repliement des protéines tau, mais nous n’en sommes pas sûrs", a expliqué Jorge Llibre-Guerra. L'étude souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour identifier et valider les mécanismes. "Nous avons mis à disposition toutes les données dont nous disposons, ainsi que les échantillons de tissus. Si des chercheurs veulent les demander pour effectuer des analyses supplémentaires, nous serons ravis de le faire."